ライフイベント控える新入社員に渡す

8年間のキャリア地図

伊藤忠商事株式会社

入社8年目までに9割の総合職社員が海外赴任を経験するという総合商社大手の伊藤忠商事。グローバルな業務のため海外転勤だけでなく、時差を踏まえた対応も求められる。特に、新卒採用で入社した若い社員は、結婚や子供の出生・子育てといったライフイベントを入社直後から迎えるケースが多い。そこで、伊藤忠商事が取り入れるのが、一人ずつに用意する入社後8年目までの大まかな「キャリアイメージ」だ。若い世代に中期のキャリアを示すことで、社員のライフプランも整えやすくしつつ、経済的な手当や福利厚生サービスの活用で「仕事と育児の両立」を支える。伊藤忠商事の人事・総務部長代行の岩田憲司氏と採用・マネジメント室長補佐の能登隆太氏に聞いた。

記事のポイント

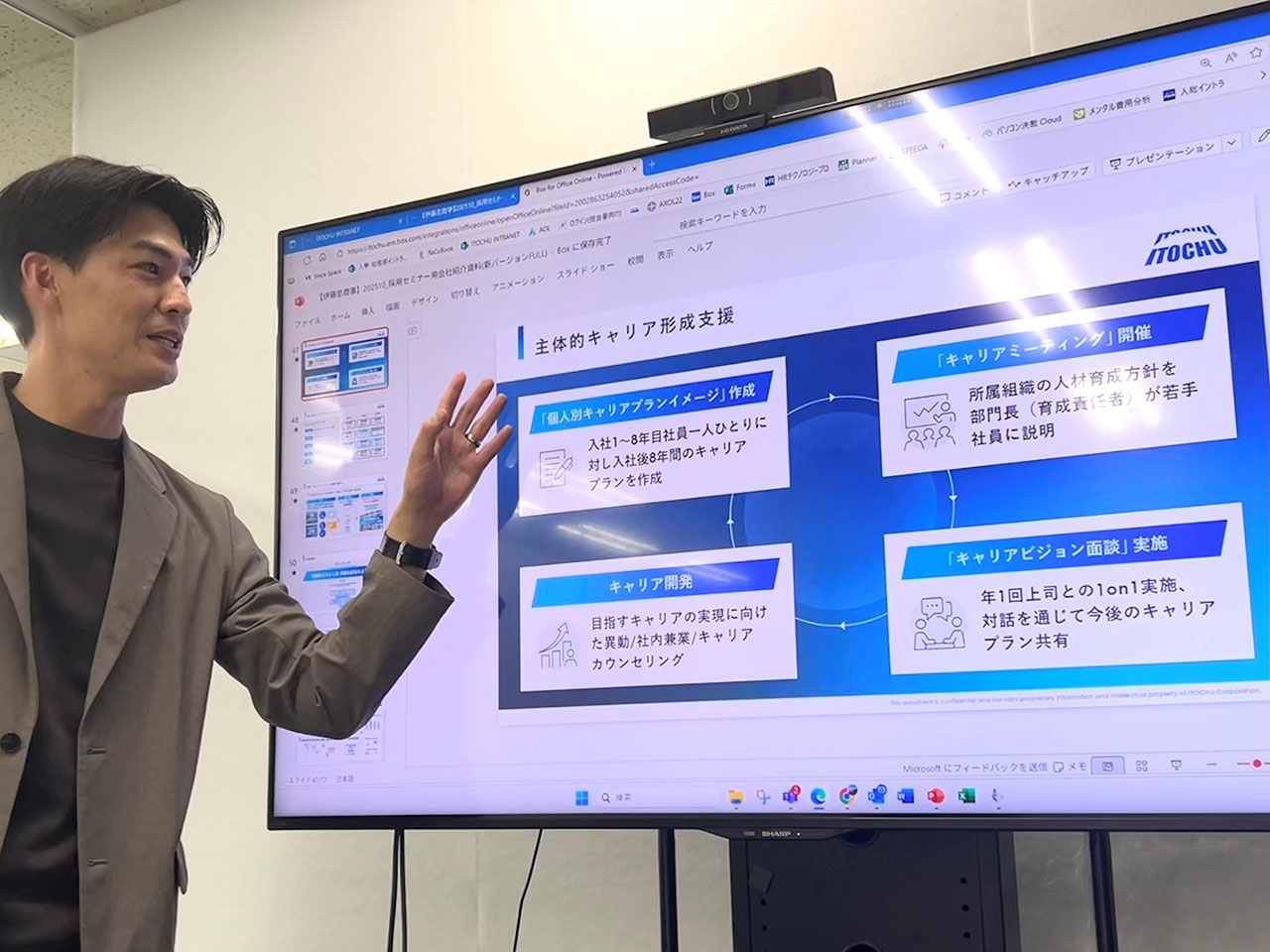

- ライフイベントを迎える新入社員に渡す8年間のキャリア地図「個人別キャリアプランイメージ」。20代のキャリア展望を示し、安心して生活を設計

- 会社が掲げる育児両立の条件を満たすと支給される最長2年間の手当。フルタイムで早期復職したい社員を会社が経済的にサポート

- 働き方を変えた「朝型勤務」。性別問わず早く帰れる会社に

- 社員が自由に使える時間を増やす料理宅配サービスなどの家事支援サービスの福利厚生導入

■社員の意識を変えた「朝型勤務」

原油・石油製品・天然ガス、金属・非鉄金属といった資源の調達から風力や太陽光などの発電事業、さらには、バナナで知られるドールなどの食品、小売りではファミリーマートも抱える日本を代表する総合商社の伊藤忠商事が長年、取り組んできたのが、社員の働き方に対する意識変革だ。

しかし、その歴史は試行錯誤の連続で、岩田氏は、「社内の意識変革には10年以上かかった」と話す。総合商社は幅広い業務を抱え、社員の働き方もさまざまで、1995年には、社員が始業・終業時刻を決められるフレックスタイム制を全部署に導入した。しかし、残業文化は途絶えず、2012年にはいったん廃止。社員の意識変革を促したのが、2013年に導入した「朝型勤務」だった。午後8時以降の残業は原則禁止とし、午前8時以前からの勤務者には、深夜手当と同じ手当を支給しつつ、朝食用にバナナなどを配った。現在は、社内にあるファミリーマートで約100種類の商品から軽食を無料で選べるという。

朝型勤務を奨励した当初は、早朝出社しても先輩の残業を意識して終業できない若手社員もいたという。岩田氏は、「職場の雰囲気はすぐに変わらないし、残業を減らせといっても仕事量は変わらない。朝型勤務のメリットを会社が示すことで、ようやく働き方に対する意識も変わった。2023年には「朝型フレックスタイム制度」を導入し、コアタイムを9時から15時に設定、早帰りを促進したことで育児や介護等で15時以降の“早帰り”が、ようやく普通になった」と、振り返る。同社では午前8時までに出社する社員は全体の53%。逆に夜間残業は午後8時以降までが7%、午後10時以降はほぼ0%だ。「先輩の終業を待って飲みに行くことも減ったし、社員の帰宅を狙って待機していた本社前のタクシー列もなくなった」と岩田氏。

保育園の送り迎えや介護などといったそれぞれの家庭事情や、リスキリング、趣味の充実といったプライベートと両立しながら始業・終業時刻を決められる本来のフレックスタイム制が、今は根付いている。

■ライフプランを考えやすくするキャリアの「地図」

全社員の中でも、多くのライフイベントが目前に控えていることが多いのが、新卒採用の社員だ。伊藤忠商事の場合、新卒採用は毎年約150人に上る。同社では、若手社員は海外赴任も含め入社8年目までに概ね3つの部署を経験する。転勤が伴うため、ライフイベントにも影響しやすい。そこで新入社員の試用期間が終わる7月に社員一人ひとりに示すのが、各人の今後8年間の「個人別キャリアプランイメージ」だ。「最近は、入社して最初に配属される部署がわからないことに対して『配属ガチャ』といった不満もある。このイメージは、伊藤忠人生のベースとなる地図を示すものです。キャリアの中で、どこに“山”があって、どこに“川”があるのか。それを示すことで、自分なりにキャリアだけでなく、ライフも考えてもらいやすくなる」と、岩田氏。

2年目に海外に行くケースもあれば、4年後に海外という人もいる。岩田氏は、「例えば、『駐在のタイミングも踏まえ結婚の時期を考える判断材料になった」という社員の声もあった」と、キャリアプランの提示とライフプランの相乗効果を語る。2024年度からこの仕組みをスタートしたが、入社3年以内の離職率は2022年度の6.7%から2024年度に3.7%へと低下した。

同社は、国家資格のキャリアコンサルタント資格を持つ社員が常駐するキャリアカウンセリング室を有する。キャリアの悩みを抱えやすい1年目や2年目、4年目等に直属の上司以外との相談機会として、キャリアカウンセラーとの面談を設ける。そのうえで、入社1~8年目を対象に、直属の上司と年1回、「キャリアビジョン面談」を実施する。能登氏は、「離職者の多くは、自分の所属部署での役割や異動先で期待されることに対して十分な説明がないことに不満を持っていることが多い。面談を行うことで、当初提示した8年間の個人別キャリアプランイメージを現実に合わせて調整し、個人の意思と会社の方針をすり合わせていく。社員の会社への定着やエンゲージメント向上にもつながる」と、継続的なキャリア支援を重視する理由を明かす。

エネルギー部門や食糧部門など多岐にわたって専門性の高い事業を手がける総合商社では、配属先の部門で長く勤務することが慣例となってきた。そこにもメスを入れる。社員自らほかの部署への異動を申し出ることができる「チャレンジキャリア制度」や、週最大5時間を他部署の事業に関わることのできる「バーチャルオフィス」といった社内兼業の仕組みを導入した。幅広い分野が社内にある総合商社の強みを生かし、多様な人材の個性を生かした働き方を引き出す狙いだ。

■「働きやすさ」支える制度

多様な人材を生かすために、伊藤忠商事が2022年度から導入した一つが、 「育児両立手当制度」だ。

「フルタイムで働きたい人もいれば、時短勤務で働き続けたい人もいる。育児休業を最大限取得して復職したい人もいる。多様な価値観がある中で、会社がどうサポートすることがいいのかを考えた結果が、この制度です」と、岩田氏。

同制度は、性別問わず、条件①4週間以上の育休取得②子が満1歳未満でフルタイム復職③保育園等への入園――の3つを満たせば、毎月数万円の手当を支給する。子の出生後、早く復職すれば、保育園に預ける時間や家事における外部サービスの活用など、様々な経済負担が生じる。岩田氏は、「時間の使い方は人それぞれ。仕事をしたいという人には、会社が経済的なサポートをする。業務を知った人材が早く戻ってくれれば会社にとっても職場の同僚にとってもいいし、働きたい本人にとってもプラスになる」と、話す。

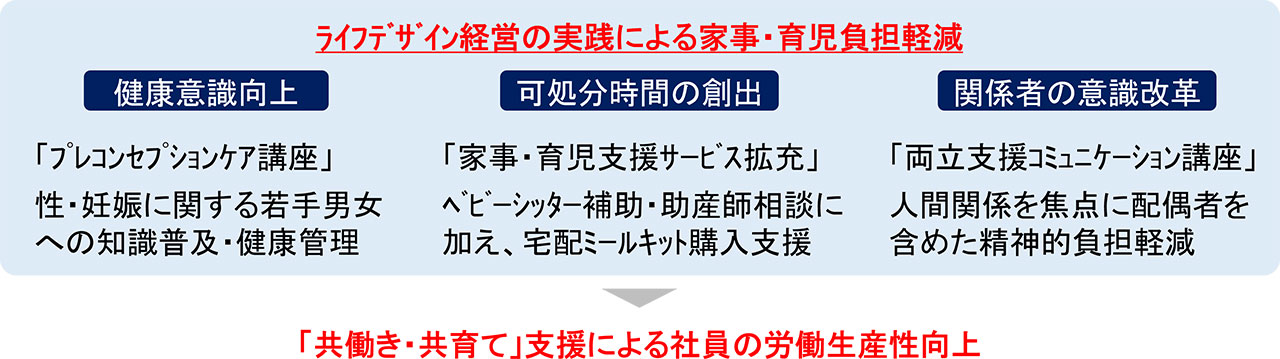

両立支援以外にも、在宅勤務制度や事業所内託児所の開設などの支援策も充実している。2024年から男性の育児休業取得を「必須化」し、取得率は2023年度の53%から24年度に96%へと改善した。国内で共働き世帯が約7割と増える中、伊藤忠商事では20代社員の共働き率は90%、30代では69%に上る。能登氏は、「家事や育児の負担は未だ女性に偏重している。共働きを前提として会社が多様な人材をサポートすることで性別を問わず働きがいを持ってもらい、生産性の向上につなげたい」と、語る。

ただ、社内の世代間ギャップもある。共働き率は、40代以上では37%、50代では26%。定年延長などで現役時代が伸びる中で、職場全体の意識を変える必要も出ている。今年度から、社員と社外の配偶者を対象に、家事・育児と仕事をより良い状態で両立するためのコミュニケーションについて学ぶ「育児両立コミュニケーション講座」を開催した。「家事・育児と仕事の両立には家族や上司、同僚との良好な関係性も大事になってくる」(能登氏)からだ。