母でもお笑い芸人を追求できる陰に、家事支援

タレント キンタロー。さん

多彩でオリジナリティあふれるモノマネで知られるキンタロー。さんは、家事支援をつかい、多忙な夫と娘2人と、夢だったお笑い芸人としての仕事と家庭を両立している。浮き沈みの激しい芸能界の中で、ウェルビーイング(well-being)はどう変化してきたのか。家事支援サービスとのかかわりにも触れながら半生を振り返ってもらった。「女性が働く時代だからこそ、家事を周りに手伝ってもらうことが当たり前の風潮になってほしい」と、自身の家庭事情を交えながら持ち味の豊かな表情づくりを交えながら語ってくれた。

【略歴】

キンタロー。さん

1981年生まれ。社交ダンスの講師から会社員を経て、松竹芸能の養成所に入る。2012年にデビューし、モノマネで人気に。テレビ番組での社交ダンス企画でも評判を呼び、現在もテレビ、イベント、SNSなど他分野で活躍。

■「常識」にもがいた過去

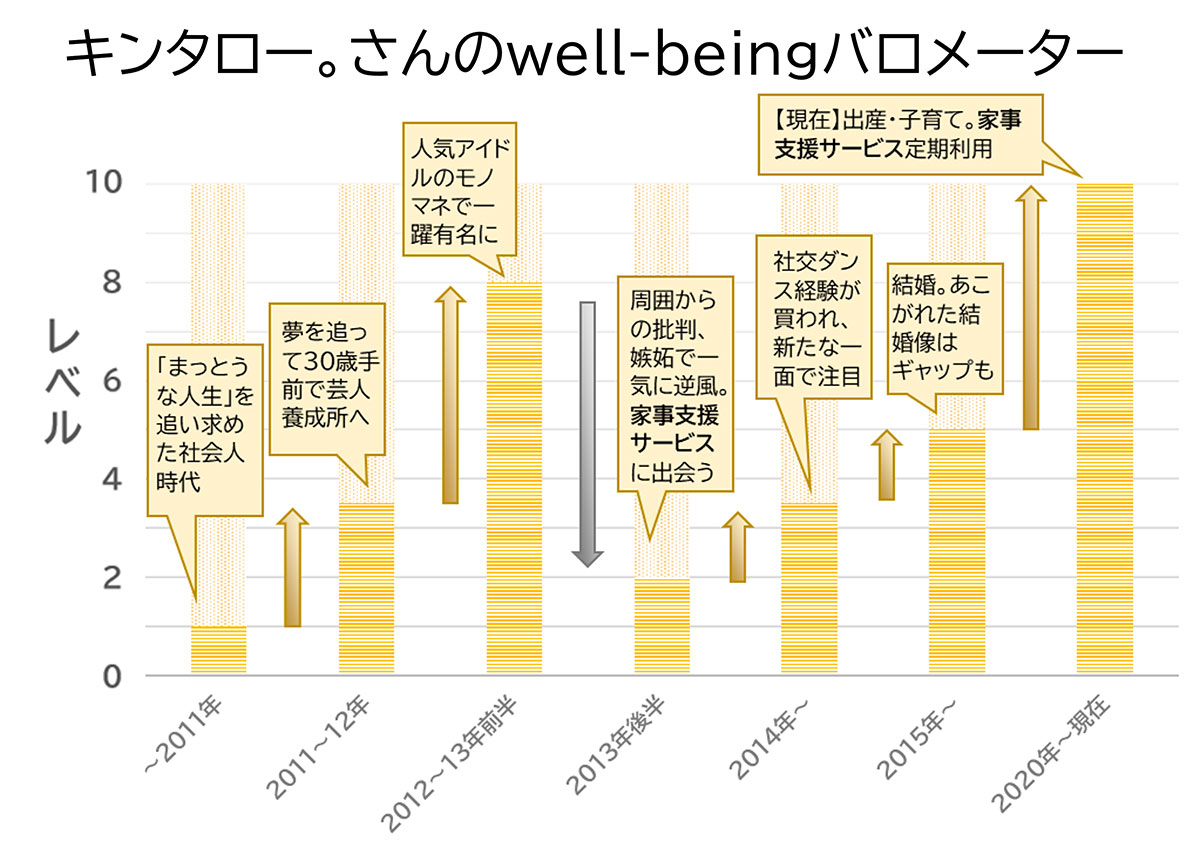

キンタロー。さんは、自らの社会人人生の始まりを、テレビやステージで見せる勢いとは違いしっとりと語り始めた。社会人になる2000年ごろはまさに就職氷河期時代。社交ダンスの講師として働いていましたが、定職を求めて26歳で知人のツテを得て不動産関連会社に就職。定職に就いて30歳ぐらいで結婚という自分で思い込んでいた「常識」に縛られ、もがいていたという。失恋も経験し、仕事もうまくいかず、幸せを実感できていなかった。「周りから愛されるばかりだった3歳の頃がウェルビーイングのピークで、その後は下降線だった」

【well-being(Wb)レベル1/10】

転換期は、自ら夢だったお笑い芸人というキャリアの挑戦だった。

苦しんでいる中で飛び込んだのが、お笑い芸人の世界、松竹芸能の養成所だった。30歳を手前にして愛知県から上京する挑戦に、周囲からは反対され、『はみだし者』のような負い目を感じながらも、年齢的なハンデを縮めるために、「5年で売れる」と決意。著名なタレントが言っていた「10年やって芽が出なければ(芸人を)やめた方がいい」という言葉よりもさらに短い期間を自ら設定し、「生き急ぐような感じで、養成所の毎回のネタ見せには必ず新ネタを持ち込んでいた」と、キンタロー。さん。「ネタがつまらない」と目を吊り上げた養成所の同期の表情を真似しながら、当時味わった経験を表現する。

ヒットしたのが、試行錯誤する中で披露したモノマネ「あっちゃん」。人気アイドルグループAKB48の当時の中心的メンバー前田敦子さんのモノマネで、2012年末にブレークした。「はみ出し者だった私が、頑張れば認められる」。キンタロー。さんの充実感、well-beingレベルは高まった。

【Wb LEVEL8/10】

■すぐに訪れたwell-beingレベルの凋落

しかし、「出る杭は打たれる」――。

お笑い芸人としての仕事の忙しさの一方で、一部のまわりからは、「ポッと出てきたババアが勘違いするな」「実力もないくせに」などと心無い言葉、態度がとられた。

「周りが喜び、笑顔になることを誰よりも追い求め、人が笑っている中にいたい人間なのに…」。キンタロー。さんは、まわりからの嫉妬に加え、ヒットした個性的なモノマネが当時の人気アイドルだけあって一部ファンからも批判を浴びる。「もともと八方美人タイプでいたいので、すごく気持ちがつらかった。なんでだよぉ~」と、悲しそうな表情で当時の思いを表現するキンタロー。さん。

お笑い芸人としての人気とは裏腹に低下するウェルビーイング度の中で、私生活を支えてくれたのが家事支援サービスだったという。

【Wb LEVEL2/10】

■気持ちを支えた家事支援サービスとの出会い

あるテレビ番組で出会った掃除、片付けの専門家を通じて片付けの家事支援サービスを自宅で取り入れたところ、徐々に、お笑い芸人のキャリアと私生活のライフのバランスがとれたという。

モノマネで高まった人気が落ち着きかけた一方で、社交ダンスの講師だった経歴を買われてスタートした企画が定番になって多忙な毎日。独身だったキンタロー。さんにとっても、家事支援サービスは生活を穏やかにした。「当時はホントに(あらゆるものが散らかって)汚部屋状態だった。家事支援の方が来ると、きれいになるし、モノがすぐにみつかるようになった」と、キンタロー。さん。

【Wb LEVEL3~4/10】

公私を両立の中、テレビディレクターだった今の夫と2015年に結婚。しかし、仕事柄から時間も不規則だった夫との結婚生活は、「1人分の家事が2人分になり、すぐに部屋を散らかすうえ、『男は台所に立つな!』と教育されてきた人で、当時は全く家事を手伝ってくれなかった」と、キンタロー。さん。

不満をこぼしながらも、キンタロー。さんがあこがれた「結婚生活」とお笑い芸人という「キャリア」を支えたのが、家事支援サービスによる精神的な余裕だったという。

【Wb LEVEL5/10】

■出産・子育て時の仕事を支えた“片付けのプロ”

キンタロー。さんは、2020年に長女、2021年に次女を出産。長女の時はコロナ禍での出産で、特に不安が大きかった。芸能界自体もコロナ過の影響で開店休業に近い状況で、出産の準備から産後までブログでモノマネや出産・子育ての情報を発信し、自身の芸能活動が途切れることのないように過ごした。外出を控えるコロナ禍ということもあって、ブログは注目を集め、2人の幼子からは母として求められる。「猫の手も借りたいほどに忙しかったけど、すべてが満たされるような気分だった」と、キンタロー。さん。

そのストレスや負担を和らげてくれたのも、家事支援サービスだった。「お金を払うので、家事支援の人も『仕事』としてやってくれる。私としては、嫌な気持ちにならないで済むのでとても助かっています。今が、これまでの人生で一番充実している」と一転、明るい表情で語るキンタロー。さん。

独身時代から頼んでいた家事支援サービスを定期的に頼むようにしたことは、仕事や子供と向き合うのにも役立ったという。

【Wb LEVEL10/10】

■「『家事は女性のもの』は当たり前ではない」

もっとも、キンタロー。さんは、自分だけでなく世の中全体について、「家事を女性が当たり前のようにやっていて、男性は子供の世話を手伝うだけで『イクメン』と称賛される風潮は、もはやこの時代にはあってないと思うんです。女性が働くようになって従来よりも家事ができなくなるのは当たり前。家事をやらないと、『怠けている』とか『ズボラ』みたいな見方をするのはホントにやめてほしい。家事支援サービスを使うことが当たり前になってほしい」と語る。

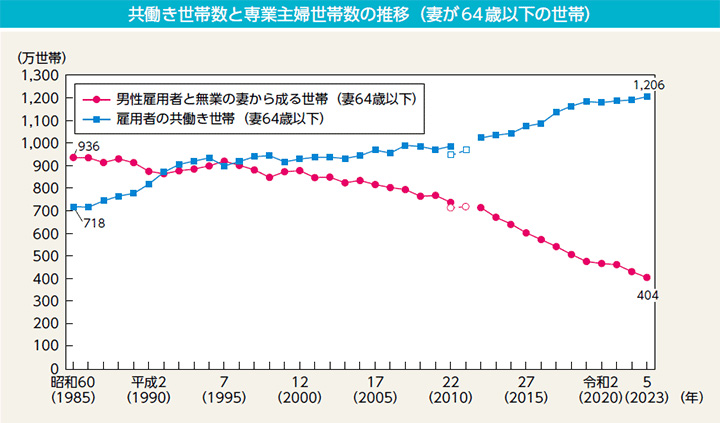

令和6年版男女共同参画白書によると、令和5(2023)年時点で、共働き世帯数は専業主婦世帯数の3倍となっている。パート就労の妻も含めた共働き世帯は、全世帯の約7割に上り、日本の世帯の中心は共働きになりつつある。

「昔は男性だけが働いていたからよかった。共働きを求めるなら、家事だって考え直すべき。家事支援サービスを使うのだってそう。」と、言葉を続けるキンタロー。さん。

■もっとマッチングのしやすさと、会社のサポートを

キンタロー。さんは、「安心して、気軽に使えるように(利用者の勤務先の)会社が紹介したり、補助したりする仕組みが広がれば、さらに使いやすくなるのではないか」

と、利用しようと思っている人が安心して選べる環境づくりを求める。

例えば、一般社団法人全国家事代行サービス協会では、家事支援サービスに対する第三者認証制度を設けている。「安全・安心」に使うことができ、利用者と同等以上の家事レベルを提供する「機能同等性」、サービスとしての心地よさなど「接遇」の3つの視点で基準を作って事業者を評価している。

家事支援サービスを長く使ってきたキンタロー。さんは、共働き世帯が豊かに過ごせる環境に向けて、提案する。

■キンタロー。さん、10月19日(日)開催のトークイベントに出演決定

家事支援を活用したイマドキの“キャリア”と“ライフ”を語ります。

経済産業省が協賛するトークイベントに、キンタロー。さんが出演します。有識者の方とともに、家事支援サービスを活用してきたご自身のキャリアとライフを語ります。

詳しくは、イベントを主催する読売新聞のプロジェクト「目覚めよJAPAN」の公式ページをご確認ください。