サービスの裏側に迫る!「家事支援の現場!!ど~なの?実際!」

「家事のプロ」は、ここが違う

掃除や洗濯、料理などをサポートしてくれる「家事支援サービス」。自宅に来る人はどんな人たちなのか。自宅というプライベート空間に初対面の人を迎え入れるのに、多くの人たちが大なり小なり不安を抱えるもの。家に赴く家事支援サービスのスタッフたちも緊張するという。家事代行サービス協会は、安心して利用してもらえるよう認証制度を設け、サービス水準を求めており、各社もスタッフの研修に力を入れる。業界大手の株式会社ベアーズの研修に密着した。

記事のポイント

- コミュニケーションを重要視。利用者の要望を適確にくみ取る

- 我流の家事ではなく“家事のプロ”として育成。座学、技能研修で利用者満足度を高める

- 掃除機を壁の手前ギリギリで止める。各家庭の大切なものを守るための「隙間」に込める心づかい

- 家庭の味に寄せるワザ。各家庭の我が家流は料理にも

■心の持ちようを大切にするワケ

「利用者はなにがしたいのか」「何をしてほしいのか」――。

東京・日本橋のベアーズの本社で、家事支援サービスのスタッフとして働いて16年目となるベアーズ研修指導員の野口志保さんは、受講者にむけてこう問いかけます。受講者からは「仕事に行っている間に、部屋を片付けて」「子供をあやしている間に、風呂場をきれいにしてほしい」など、さまざまな答えが挙がる。しかし、野口さんが問いかけたのは、利用者が求めている掃除や料理の支援サービスを頼んでいる理由となる「要望」だ。

野口さんは、「家庭ならではのルールや習慣がある。ホテルの客室清掃のように一律の対応が通用するわけではなく、“いつもの場所にあるはずの物がない”──そんな些細なことでも、無意識のうちにお客様はストレスを感じてしまう。“その人にとってのいつも通り”を丁寧に再現するために、お客様の声に耳を傾け、心を開いてもらえる関係を築くことが欠かせません」と、説明する。

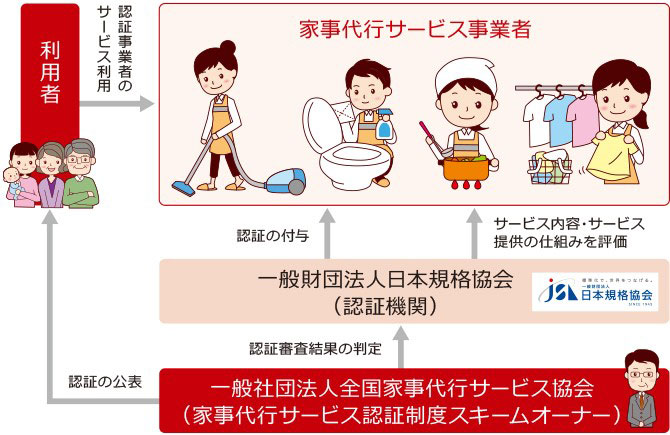

家事代行サービス協会は、第三者認証機関による事業者認証制度を設けている。認証で求められる、人的・物的なトラブルを抑え、対処できる「安全・安心」とともに、各家庭の家事と同等以上のサービスが提供できる「機能同等性」、そして、心地よく利用できる「接遇」の3つにおいて品質を備えることになっている。各事業者はベアーズと同様に、こうした基準を満たすとともに、各社の独自性を出すため、それぞれの形で研修している。

ベアーズの場合、同社のフィロソフィー(哲学)から立ち振る舞い、知識までの座学研修と実技研修と同行研修と、3日かけて新人教育を行う。中でも重視しているのが、フィロソフィーと立ち振る舞いの両研修で、座学研修の7~8割はこの二つに時間を割く。「初めての利用者からすると、知らない人が家に上がることへの不安もある。まず大切なのは、相手に安心してもらう笑顔であり、礼儀であり、ふるまいです」と野口さん。

■頼れる「第3の家族」

お辞儀は45度、笑顔を作るには「ハッピー・ラッキー・ウイスキーといった『イ』を意識」、アイコンタクトも大事――。家庭で仕事をするスタッフに求められるのは、技術だけでなく、身だしなみ、清潔感はもちろん、振る舞いも大切になる。野口さんは、「家族でリラックスして過ごす我が家に、不機嫌そうな人がいたらどうですか?家庭にうかがううえで笑顔は大切です」と、信頼関係の大切さを説く。

ベアーズの服部祥子広報室長は、「頼れる家庭内のサードパーソン、『第3の家族』のような存在となること。お客様に心を開いて受け入れてもらうためにも、スタッフ自身の『心』が大切なんです」と話す。

■求められる技術は、「プロの家事」

研修施設の浴室。野口さんが、浴室の外に敷いた養生シートに、シャンプーやボディーソープのボトルをふきながら次々と並べていく。「シャワーの水は上の方よりも腰下の方が水はねしやすいので注意してくださいね」。研修の受講者の2人に対して、浴室清掃のポイントを伝える。水垢が残りやすい浴室の鏡も、水拭きと乾拭きを重ねる。段取りを丁寧に教えつつ、受講者の2人にも実践を促し、アドバイスを送る。

服部さんは、「スタッフは皆自宅での家事経験はあるが、大抵は独学。そのためたとえば掃除の手順ひとつとっても『これで本当に正しいのか?』という不安はある。だからこそ研修することでスタッフの提供するサービス品質を一定水準に保ち、『プロの家事』にする」と、研修の重要性を語る。

家事代行サービス協会が掲げる3つの品質で、利用者の行う家事レベルと同等以上と定める「機能同等性」が、これにあたる。

■利用者に寄り添うプロの「余白」

掃除や料理の支援サービスにも、野口さんがいう「プロの家事」が、細部に宿る。

「掃除機をかける際には、壁面に隙間を作ってかけます」――。野口さんは、掃除機を壁の手前で止め、1ミリほどのわずかな隙間をつくる。部屋の隅のちりを吸い上げるために、掃除機の先端を壁に当ててしまいがちになる。野口さんは、「壁面までつけて掃除機をかけると、掃除機も壁も傷めかねませんし、音も立ててしまいます」と受講者に語りかけつつ、仕上げに壁面に沿うように掃除機を滑らせ、ちりを吸い上げて整える。

こうした思いは、料理サービスにも共通する。ベアーズでは料理サービスを行うスタッフには別途研修を設けている。「衛生ルール、食材の扱い方や味付けのポイントなど、どのスタッフが訪問しても安心してお任せいただくためです」と、服部さん。服部さんは「最初の味付けは後から味を足す『余白』を残し、薄味に作ります。お好みをうかがいながら調整して、最終的にご家庭の味に仕上げます」と、説明する。

宿泊施設の清掃や外食サービスとは異なり、家事支援サービスは家庭ごとのルールに対応する必要がある。野口さんは「洗濯干しでいえば、靴下一つとってもつま先から干してほしいのかゴム側から干してほしいのか。畳み方のご希望もご家庭それぞれ。お客様とのしっかりとしたコミュニケーションが最も大事」という。講習を改めて受けた家事支援スタッフ6年目の女性は、「初めてのお客様のところに行くときには、『何をお望みなんだろう』という緊張があった」と語る一方、「部屋を掃除した後に、お客様に『わぁ~きれい!』と喜んでもらったり、『あなたに任せるよ』と言っていただけたりすると、とても嬉しくなります」と、笑顔を見せる。